Les étoiles, ces boules géantes de gaz chaud, naissent à l’intérieur de nébuleuses, nuages de gaz et de poussière, qui peuvent être obscures ou brillantes. Ces nébuleuses sont réparties dans l’espace interstellaire des galaxies. Leur matière se condense sous l’effet de la gravité.

Naissance

Lorsqu’un nuage s’effondre sur lui-même sous l’effet de sa propre gravité, la matière se contracte et forme un ou plusieurs noyaux. Chaque noyau, sous l’action de la compression, devient de plus en plus chaud. À partir de 10 millions de degrés, des réactions de fusion nucléaire commencent. Se dégage alors une telle énergie que l’étoile naissante cesse de se contracter, atteint un état d’équilibre stationnaire et se met à briller.

Dans les premiers stades de sa vie, l’étoile brûle l’hydrogène qui la compose au départ en le transformant en hélium. Plus sa masse est importante, plus la combustion est rapide.

Elle dure environ dix milliards d’années pour une étoile de la masse du Soleil.

La durée de vie d’une telle étoile est d’environ 10 milliards d’années. À la fin de leur vie, ces étoiles se mettent à grossir démesurément, pour devenir des géantes rouges.

Géante rouge , Lorsque la réserve d’hydrogène est épuisée, l’hélium commence à son tour à se consommer. Le noyau s’effondre sur lui-même en s’échauffant et l’atmosphère qui l’entoure se dilate en refroidissant. L’étoile grossit alors pour devenir une géante rouge qui peut atteindre cinquante à cent fois sa taille d’origine.

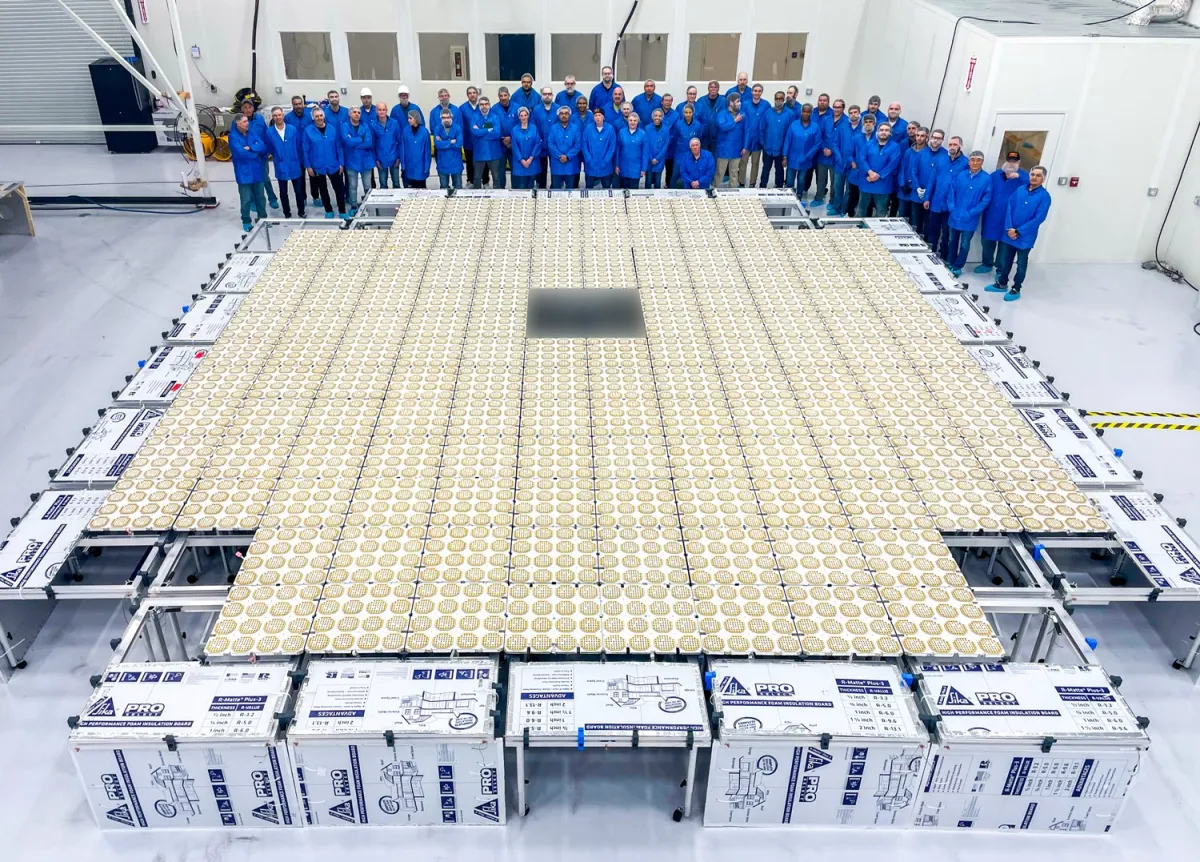

Avancée spectaculaire grâce à James Webb

Grâce aux dernières découvertes du télescope spatial James Webb, les astronautes en savent plus sur la naissance des étoiles. Le télescope révolutionnaire a capturé un paysage très détaillé des emblématiques piliers de la création : là où de nouvelles étoiles se forment dans des nuages denses de gaz et de poussière.

Les piliers tridimensionnels ressemblent à des formations rocheuses majestueuses, mais sont beaucoup plus perméables. Ces colonnes sont composées de gaz et de poussière interstellaires frais qui apparaissent – parfois – semi-transparents dans la lumière proche de l’infrarouge.

Les piliers bruns épais et poussiéreux ne sont plus aussi opaques et beaucoup plus d’étoiles rouges qui se forment encore sont visibles. Les lignes ondulées qui ressemblent à de la lave sur les bords de certains piliers sont des éjections d’étoiles qui se forment.

La lueur cramoisi provient des molécules d’hydrogène énergétique qui résultent de jets et de chocs. Ces jeunes étoiles n’ont que quelques centaines de milliers d’années.

Mort en deux scénarios :

La mort d’une étoile peut se dérouler selon différents scénarios qui dépendent de sa masse d’origine.

- Étoile ordinaire

Une fois son hélium épuisé, l’étoile devient de plus en plus dense et maigrit alors que son atmosphère, très instable, se dilue dans l’espace. Seul reste le noyau appelé alors naine blanche. Ce dernier refroidit jusqu’à s’éteindre et mourir. On parle alors de naine noire.

- Étoile massive (entre 1,4 et 5 fois le soleil)

Les étoiles les plus massives explosent : leur noyau se contracte brutalement, le reste de l’étoile est expulsé dans l’espace. Il s’agit d’une explosion de supernova, très brillante. Une fois l’explosion terminée, le noyau continue à se concentrer et devient une étoile à neutrons, souvent un pulsar. Les noyaux les plus massifs deviennent sans doute tellement denses que la gravitation absorbe tout, y compris la lumière : des trous noirs.

4 thoughts on “Comment naît et meurt une étoile ?”